Kotani’s Labo

1.なぜ人は叱ってしまうのか?

なぜ人間は自分の子供や他の人を叱ってしまうのだろうか?その理由は、叱るという行為が、相手の行動を変えるということに対して非常に強い力を発揮してしまうからだ。この強力な効果のことをNegativity Bias(ネガティビティ・バイアス)という。例えば、1万円もらえるというポジティブな出来事と、1万円失うというネガティブな出来事があったとする。同じ1万円という金額なのだから、感情への影響の強さは同じように思う(嬉しい・悲しいという感情のタイプは別として)。しかし、実際には1万円失うというネガティブな出来事の方が、1万円もらえるというポジティブな出来事よりもより大きな感情を発生させるということがわかっている。このようにネガティブな出来事の方が強い効力を発揮することをNegativity Biasという。

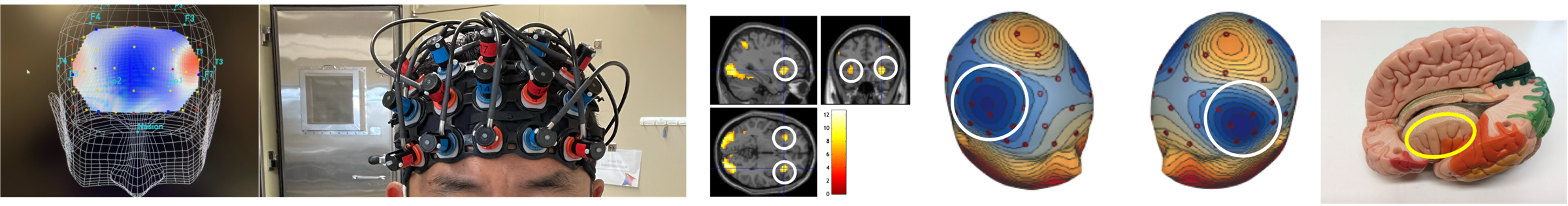

fMRIという脳の活動を「見える化」する装置を用いた私たちの実験でも、叱るといったネガティブな刺激は、脳の情動中枢(これを扁桃体という)をより強くそして早く活動させることが示されている。一方で、褒めるというポジティブな刺激は、弱くしかもゆっくりと情動中枢を活性化させることがわかった。このように、叱るというネガティブな情報は、人間の情動中枢を強くそして早く活性化させ、そして不快な出来事を回避させるという行動をとらせることになる。つまり、叱られれば不快になるので、叱られないように行動をすぐに変えていくことになる。

この叱りによるNegativity Biasの力を私たちは日常の中で知らず知らずのうちに体験してしまい、ついには「叱って人を動かす」ことが効果的であるということを学習してしまう。そして「叱らずにはいられなくなる」ということになってしまう。このNegativity Biasが今日問題になっている暴力的指導やパワハラの基本的な脳内のメカニズムになっている。

2.叱りが生む「セリグマンの犬」

叱りは、Negativity Biasという強力な暗黒の力(STAR WARSのダースベイダーのように)を持っている。その力によって、叱られる方は死に物狂いで叱られないように行動を変えてくる。結果として、叱られる方の人間のパフォーマンス(競技成績や学校の成績など)がある程度上がってくる。叱る側の人間はそれを見て「叱ればパフォーマンスがあがる」ことに快感を感じ、さらに叱るという「叱りの無限ループ」に陥ることになる。

では叱られ続ける人間の方はどうなるのだろうか?その答えは「セリグマンの実験」が参考になる。セリグマンという研究者は、犬を動けないように拘束し電気刺激(=叱り)を与え続けるという実験を行った(今では倫理的に問題になりとても行える実験ではない)。最初の段階では、犬は電気刺激を回避するために逃げようともがくが、それでも電気刺激を与え続けると、やがて無気力になり電気刺激に対して何も回避行動を取らなくなる。そしてただひたすら無抵抗に電気刺激を受け続けるようになる。さらに、拘束を解いて逃げることができるようになっても、逃げようとせず無気力に電気刺激を受け続けてしまうようになってしまう。これは、犬が「自分は無力である」ということを学習し、この「学習性無力感」によって無気力な状態になってしまうためだと考えられている。

叱るという行為は、その暗黒のパワー(Negativity Bias)により、素早く行動を変化させる。しかし、叱るという行為を多用すると叱られた方は「セリグマンの犬」になってしまい、無気力な状態に陥ってしまう。つまり、今でいう「うつ病」の状態になるということになる。叱ることは、簡単に相手の行動を変えられる。しかし、確実にやる気を奪っていき、無気力なセリグマンの犬を育てていくことになる。この話をあるスポーツ種目の指導者講習会でした後に、受講者の感想に書いてあったコメントが今でも忘れられない。「私はセリグマンの犬でした。」