Kotani’s Labo

文科省研究倫理指針と非医学系研究

文科省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する 倫理指針」が令和5年に改訂され、同ガイダンスに介入の例として以下の文章が加えられました。

「意図的に変化させるものとして、例えば視覚や聴覚等の感覚刺激を与えて脳活動や心理状態を変化させること等が考えられる。」(10ページ2(3)用語の定義・介入)

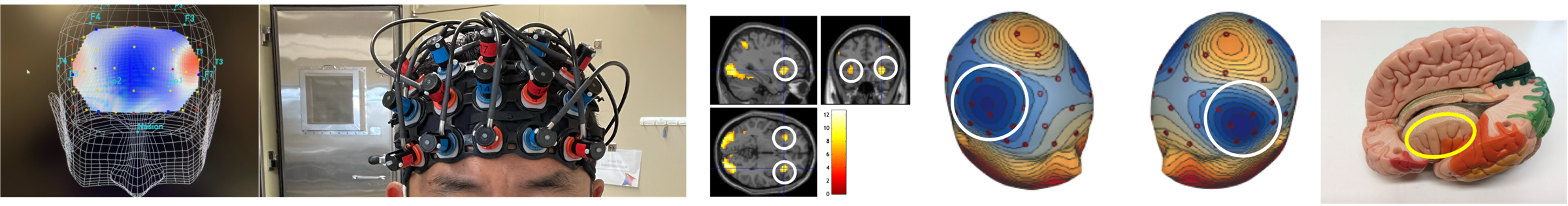

心理学・教育工学・人間工学では、刺激を与えて脳活動や心理状態を変化させますので、ほとんどの研究が「介入」研究となってしまいます。例えば、VR・ARの研究も介入研究となる恐れがあります。介入研究の場合、倫理委員会の審査が長くなる場合もありますので、多くの研究に影響を与えるのでないかと思いました。

この点について、いくつかの大学の先生方(医学部以外で特に脳波研究の先生方)に各大学の倫理委員会の状況をお尋ねしたところ、大きく分類すると以下の2つの反応でした。

(1)文科省の指針の「医学系研究」に該当しないので、脳波研究は介入研究としては扱っていない。

(2)現在は、脳波研究は介入研究として扱っていないが、今後はどうなるかわからない。

この様な回答から、そもそも心理学・教育工学・人間工学での非医学系研究の場合、この文科省の指針に従う必要があるのかどうかが疑問として出てきました。

そのため、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課に、非医学系の研究の場合、介入研究の定義として「意図的に変化させるものとして、例えば視覚や聴覚等の感覚刺激を与えて脳活動や心理状態を変化させること等が考えられる。」が適応されるのか聞いてみました。

その回答は以下の通りでした。結果として心理学・教育工学・人間工学は文科省の指針対象にならないとのことでした(なのでガイダンスの定義も適用されない)。

同局からの回答は以下の通りです(文科省・ライフサイエンス課の方々:頂いたメールを独断で公開して申し訳ありませんが、非常に重要な点ですので皆様に知って頂く必要があると思い公開させて頂きます。)

−−−ここから−−−

東京工業大学 小谷様

平素よりお世話になっております。

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室です。

いただいたご質問ですが、心理学・人間工学・教育工学等の医学系研究に該当しない研究での介入のお話かと解釈いたしました。

生命・医学系指針の対象となるのは、指針に規定する「人を対象とする生命科学・医学系研究」ですので、心理学・人間工学・教育工学の研究は対象としておりません。

「人を対象とする生命科学・医学系研究」に関しては、以下に記載しました、生命・医学系指針の規定及び指針ガイダンスの関連箇所もご確認ください。

-------------------------------------------------------------------

■参考:生命・医学系指針

第2 用語の定義

この指針における用語の定義は、次のとおりとする。

⑴ 人を対象とする生命科学・医学系研究

人を対象として、次のア又はイを目的として実施される活動をいう。

ア 次の①、②、③又は④を通じて、国民の健康の保持増進又は患者の傷病からの回復若しくは生活の質の向上に資する知識を得ること

① 傷病の成因(健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を含む。)の理解

② 病態の理解

③ 傷病の予防方法の改善又は有効性の検証

④ 医療における診断方法及び治療方法の改善又は有効性の検証

イ 人由来の試料・情報を用いて、ヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能並びに遺伝子の変異又は発現に関する知識を得ること

第3 適用範囲

1 適用される研究

この指針は、我が国の研究者等により実施され、又は日本国内において実施される人を対象とする生命科学・医学系研究を対象とする。

ただし、他の指針の適用範囲に含まれる研究にあっては、当該指針に規定されていない事項についてはこの指針の規定により行うものとする。

また、次に掲げるアからウまでのいずれかの研究に該当する場合は、この指針の対象としない。

ア 法令の規定により実施される研究

イ 法令の定める基準の適用範囲に含まれる研究

ウ 試料・情報のうち、次に掲げるもののみを用いる研究

① 既に学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ、一般に入手可能な試料・情報

② 個人に関する情報に該当しない既存の情報

③ 既に作成されている匿名加工情報

--------------------------------------------------------------------

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課

生命倫理・安全対策室

−−−ここまで−−−

前述のご回答を頂いた先生方にこの点について報告したところ、「文科省の倫理指針が非医学系研究にも適用されるという誤解が広がっている」とのご意見を頂きました。

非医学系研究に文科省の倫理指針が適用されないという点が理解されていないと、倫理委員会での審査から承認までの時間に大きな「差」が大学間で出てきてしまいます。そのため、すぐに実験を始められる大学と実験開始まで数ヶ月待たされる大学といった大学間格差が生じてしまいます。

このようなことが発生しないためにも情報共有させて頂きました。少しでもお役に立てるとよいのですが…。